《珊瑚辞典》是常羽辰于2019年在马来西亚金之岛(Dinawan)驻留期间开始的创作,常羽辰作品《珊瑚辞典》正于沃克艺术中心(Walker Art Center)展览“Ways of Knowing”中展出,该展览由策展人Rosario Güiraldes与助理策展人Brandon Eng策划。以下对话译自沃克艺术中心。

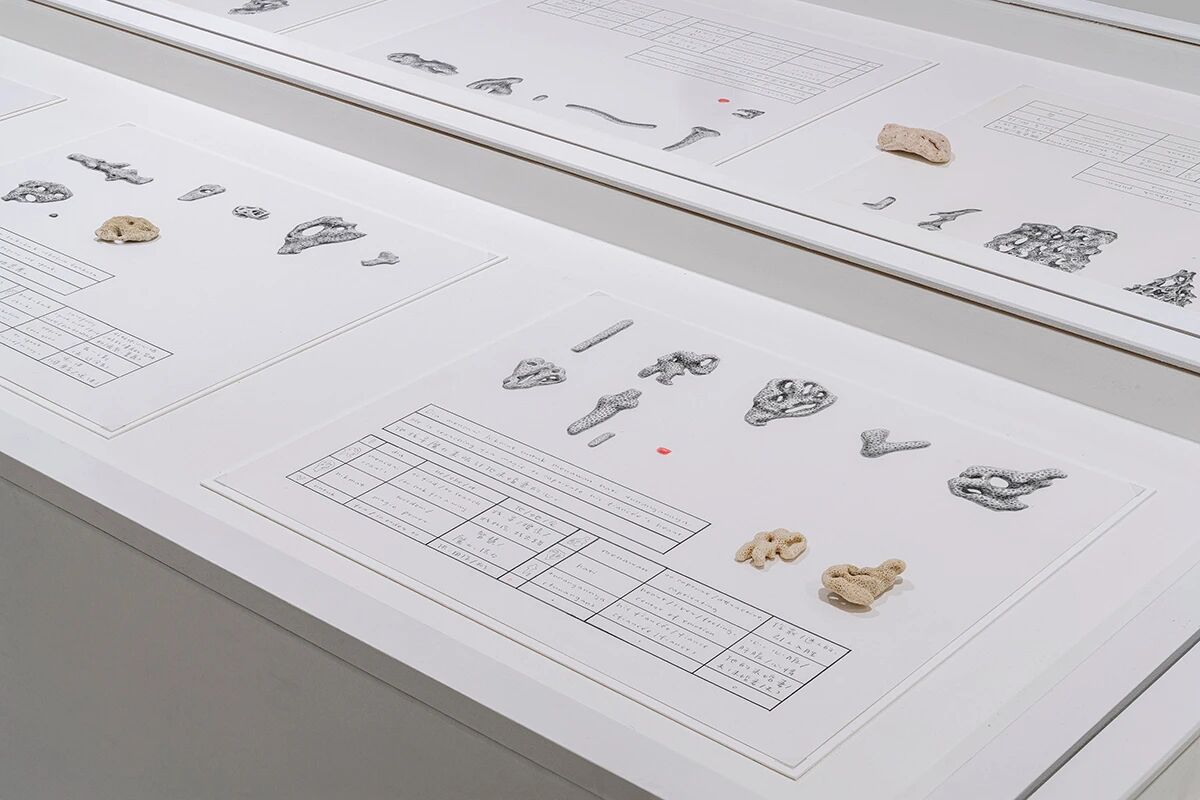

该作品由一系列纸上素描作品、数本艺术家书以及艺术家的现场表演组成。艺术家在与沃克艺术中心的对话中讨论了《珊瑚辞典》的灵感来源及其对语言的探索。

沃克艺术中心(以下简称WAC):《珊瑚辞典》是如何开始的?

常羽辰(以下简称CY):2019年,我因一个驻留项目而有幸在马来西亚沙巴州一个叫金之岛(Dinawan Island)的小岛上度过了一个月。那座岛非常小,无论你朝哪个方向看,都能看到大海。我视野中的景象总是在变化、在波动。

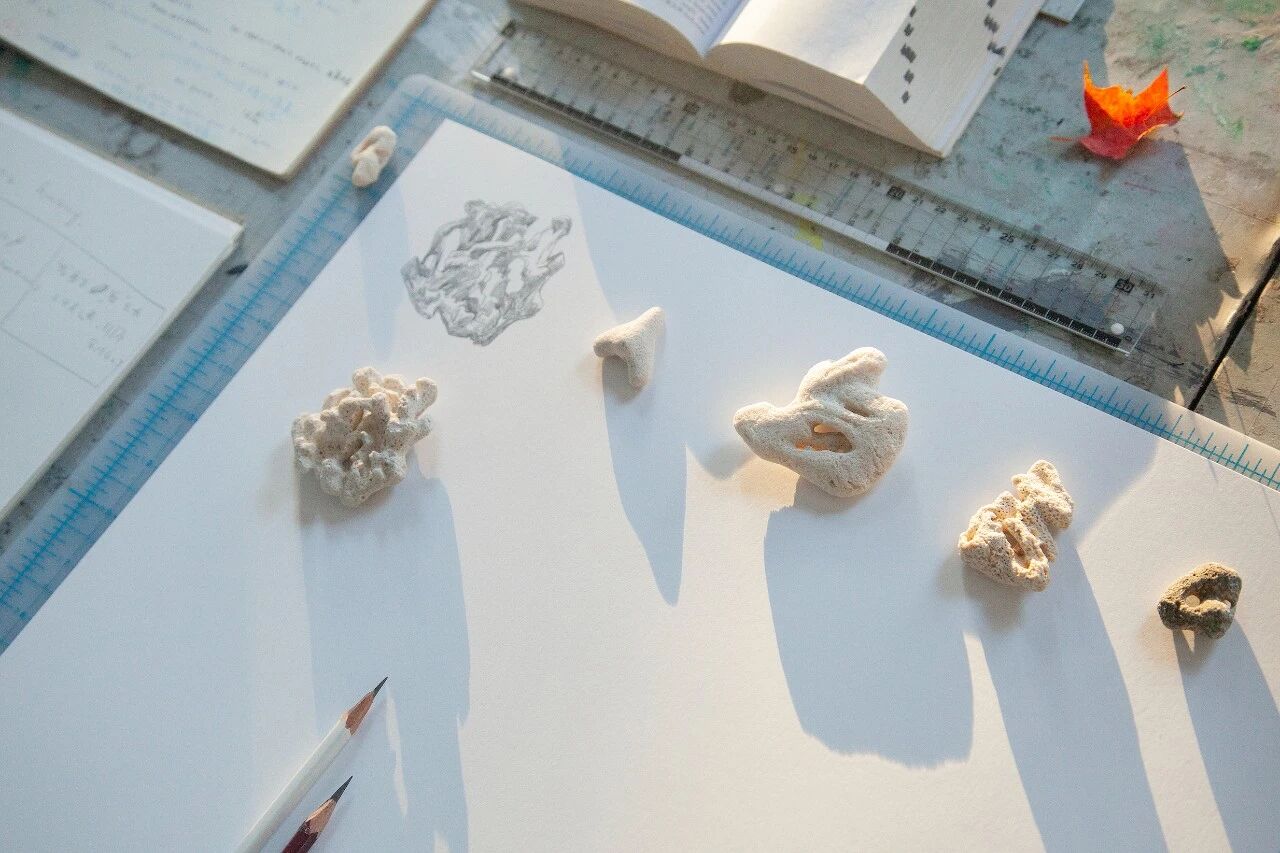

我是在中国一个非常干燥的地方长大的,所以从置身于那样的场景。在海里游泳时,我看到了活着的珊瑚。我感觉它们有点令人望而生畏,甚至可以称得上带点敌意。我好像清晰地收到了它们的信号:它们不希望我在那里,我侵入了它们的领地。但是,当我回到海滩上,看到那里躺着的成千上万珊瑚骸骨时,我感受到了一种联结。这或许是因为它们已经失去了生命力,所以我仿佛可以投射自己,我感觉我好像能够“懂得”它们。

这促使我开始一个个地捡拾、收集它们,也逐渐开始根据珊瑚骸骨的形状将它们排列成某种特定的顺序。在此期间,我也开始学习马来语(Bahasa Melayu)的历史。这是一种从未拥有过自己的书面文字的古老口语系统。从13世纪至16世纪,受伊斯兰化的影响,它曾被用阿拉伯字母拼写;在那之后,由于英国的殖民,它又被改用罗马字母拼写。

在这个项目里,我试图用珊瑚骸骨创造一种文字,这并非因为马来语需要一种文字。恰恰相反,我在沙巴遇到的每个人几乎都能同时说三到五种语言或方言。这让我意识到,当一种语言没有固定的身体而像幽灵般能够依附于任何身体上,这其实非常酷。这种松散的关联对我来说非常新奇。我来自汉语的世界,在那里,音、形、义始终是三位一体的。沙巴这块土地上人们对语言开放而灵活的态度让我感觉自己也仿佛获得了创造自己的语言的许可权。这是《珊瑚辞典》的起点。

WAC:你能向我们描述那个你收集珊瑚的岛屿吗?

CY:那座岛屿非常小,只要花上十分钟就能横穿过它,而步行环岛一周大概也只需要一个小时。作为驻留艺术家,我们在岛上的角色介于当地居民与游客之间,非常模糊。岛屿很美。日落和日出总是精准地在六点整发生。那里没有四季,只有雨季。你会逐渐搞不清今天是星期几——日期在那里毫无意义。岛上有一种永恒感,因为那里每天好像都一样。

WAC:这件作品最初是如何成形的?

CY:在收集珊瑚的过程中我就开始描绘它们,而当时我并不清楚要用它们做什么。我只是感到一种直觉上的吸引,这种吸引很可能与我所受的训练有关。

我毕业于中央美术学院,这所学校承袭着社会主义现实主义的素描训练传统。每年我们都会去一个地方进行采风——这是艺术家的“田野”。在这些行程中,我们描绘本地人和他们的生活环境。也许在我的潜意识里,每当我来到一个新的地方,我总在寻找可以描绘的对象。

珊瑚骸骨却恰恰是与我的素描技能完美契合的对象。珊瑚骸骨的颗粒质感与石墨的颗粒质感近乎神奇的匹配,它们看上去都如此干枯、过时,而且都是某种石头。

对我来说,素描是能让我足够长久且专注地观看某物的必要方式。它本身也是一种阅读的方式、一种认知的方式。

后来,我在驻留地附近的城市亚庇(Kota Kinabalu)偶然走进一家书店,店里有一本叫《Kamus Sari》的词典。这本首次出版于上世纪七十年代的词典面向马来西亚的华人,其中包含了中文、马来文和英文,是一部三向的词典。当我翻开它时,我瞬间就被里面的例句所打动。

我过去学习英语的时候,用的是为第二语言学习者编写的教材,里面的内容通常枯燥且情感疏离。但我感觉对于马来语来说,好像并不存在这样一套死板的语库。《Kamus Sari》中的句子极其生动、充满情感,仿佛是直接从真实生活场景中捕捉或提取出来的。例如,许多句子描述自然、大海和炙热。大海是我驻留期间目之所及里的一种永恒,而炙热主导了我在那里的体感。还有许多句子描述了政治与战争,七十年代的马来西亚历史充满了创伤。

书中有描述精神信仰的句子、关于伤痕与疾病的句子、关于现代性的句子,例如:“市中心有许多高的建筑物。(There are many tall buildings in the downtown area.)”、“他走出电影院觉得眩晕。 (His head felt dizzy when he left the cinema.)”、“固执防碍一个人的进步。(Stubbornness obstructs one's progress.)”。

我开始理解到,语言并非由某种权威发明后自上而下地推广。语言是由人们日复一日的倾诉、对话、呐喊与低语累积而成。这些累积有时会被汇编成为辞典,有时则不会。

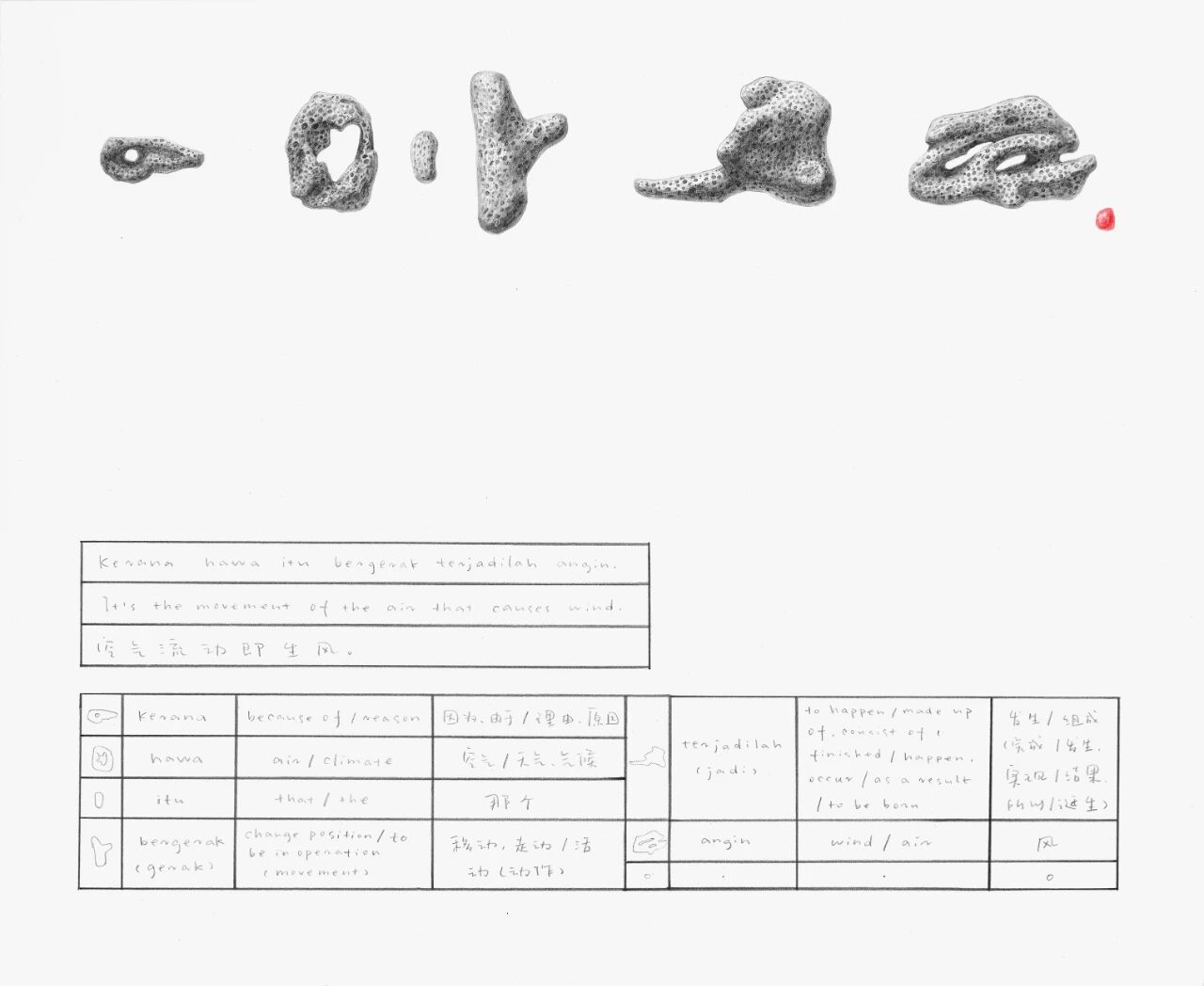

《Kamus Sari》中的语言极具地方性。它描述的是特定区域的天气,和特定社群的生活经验。我尝试将这一点融入《珊瑚辞典》。例如,当我翻译“风”这个词时,我会想象岛上的风——那是酷热中的慰藉与轻松,而非纽约或北京那样劈头盖脸的风。

WAC:在挑选句子进行翻译时,哪些方面最吸引你?

CY:第一类是那些描述了我亲身经历过的事的句子。例如:“渔民在海上常常被雨淋。(Fishermen often get caught in the sea by the rain.)” 我在驻留期间只划过两次皮划艇,其中一次就被困在了雨里。那是一种非常奇特的感受,因为四面八方都是不同形态的水,完全失去了参照物。我同时感到高兴、孤独、又有点害怕。

WAC:《珊瑚辞典》也以书籍和表演的形式呈现。这些形式缘何而生?

CY:这个项目现在进行到第六年了。大约在第二年的时候,我意识到一个危险:我可能会忘记那些已经我翻译过的词。因此,我开始为自己做一本词典。最初它是一本长长的风琴书,因为翻译的工作还在继续,而风琴书允许我持续地添加书页。但是要在风琴书里查找某一页实在太困难了,这促使我和弓出版的伙伴制作了一本平装本来日常使用。

我一直对书籍的形式很着迷,而对《珊瑚辞典》这个项目来说,做书是顺理成章且必要的下一步。它让我可以快速查验某个词是否已被翻译,同时它也为我提供了一个可参照的语境。例如,当我要寻找一片珊瑚骸骨来翻译“河”这个字时,我可以回头查看我如何翻译了“海”;当我翻译“傍晚”这个词,我去会查看“早晨”。字典仿佛一个生态系统,新的词汇也可以从这里生长。这一步是顺理成章的,当然也更具实用目的。书的形式能让我快速查验某个词是否已被翻译,同时它也为我提供了一个语境参照。例如,当我要寻找一片珊瑚骸骨来翻译“河”这个字时,我可以回头查看代表“海”这个字的珊瑚;当我翻译“傍晚”这个词,我去会查看“早晨”。这样,新词的加入仿佛就有了一个赖以生长的环境。

WAC:表演的形式是因为书发展而来的吗?

CY:有时我会相信自己真的是一位语言学家,而不是艺术家。比起展示《珊瑚辞典》,我更热衷于教授《珊瑚辞典》。那些表演或表演性讲座,对我而言几乎是一种伪装。而书本看起来就是知识该有的样子,它甚至可以被图书馆收藏。《珊瑚辞典》的出版似乎使我的语言更“合法”了,它也成为我与他人分享这门语言的一个渠道。

WAC:这件作品或你的创作方法是否受哪些艺术家的影响?

CY:最近我和美国艺术家克里斯汀·孙·金(Christine Sun Kim)一起参加了一个在杭州的群展。我教学时也会展示她的作品及其对美国手语(ASL[American Sign Language])、语言和沟通的探索方式。我一直想学习ASL,但也害怕学习ASL会对《珊瑚辞典》影响太大,毕竟两种语言都基于身体与姿势。后来我意识到,我的这种恐惧源于一种幻觉——我误以为语言可以是纯粹的。

和所有其他语言一样,《珊瑚辞典》不是纯粹的。它深受汉语(一种起源于象形文字且塑造了我思维的书写系统)、英语(在过去十几年里主导我生活与工作的语言)以及我所接触的马来语的影响。今年我开始学习ASL课程,果然发现了好多不谋而合——这令人欣喜。例如,在《珊瑚辞典》中,所有与人相关的词(人称代词、亲属称谓等)都是圆柱体形状;而ASL表达与人有关的概念时,是将双手平摊、垂直向下移动,如同在空气中雕筑一个圆柱体——这正是我们人类的基本型。

WAC:是什么促使你为《珊瑚辞典》选择特定的句子?例如:“早晨海面微波荡漾。(The surface of the sea waves in the morning.)”。

CY:这个句子是在我的大多数表演里的开场,因为海面的波动是一种非常重要的感官体验。在某种意义上,这种波动打开了我的语言意识。我在一个内陆国家的中原地带长大,那里的土地坚实稳固。而当我被海洋永不停歇的波动所包围,这波动也动摇了我习得的、固着的文字系统。“表面 (permukaan)”这个词源自“脸 (muka)”,因此我选择的珊瑚看起来就像一张脸。大海是水平延展、充满浸没感的,它包含着众多潮汐与洋流。下一个词是“alun”。在马来语中,将一个名词重复两次,就表示复数。我在珊瑚下面描画阴影来模仿这声音的重复。所以,“alun”是波浪,“alun-alun”就是波浪此起彼伏。在第二行,第一个词是“早晨(morning)”。早晨是一天的上半部分,而一天是一个单位,一个轮回,也是一种完整。

WAC:我对另一个句子也很好奇:“社会发展的方式是渐进的。 ”

CY:社会是众多成员或个体聚到一起、产生关联、形成网络。在这里面的变化充满动势而且大多都不可预测。你可以从马来语拼写里看出,“进化”是一个从英语引入的外来词。进化意味着方向性的改变。

WAC:你希望观众能从《珊瑚辞典》中获得什么?

CY:我总在《珊瑚辞典》的附近表演的另一个原因,可能是一种情感依附。我对自己解读珊瑚的方式珍之重之,或者仅仅是想在它们身边不远处。也许我应该学会从展览现场中退出一些,让观众与珊瑚建立他们自己的关系。因此,我将克制自己对观众施加任何期许。但我深信,在我们所有人听说读写之前——无论何种语言——我们先看到了并触摸过这个世界。也许形状与质感,才是每个人真正的母语。