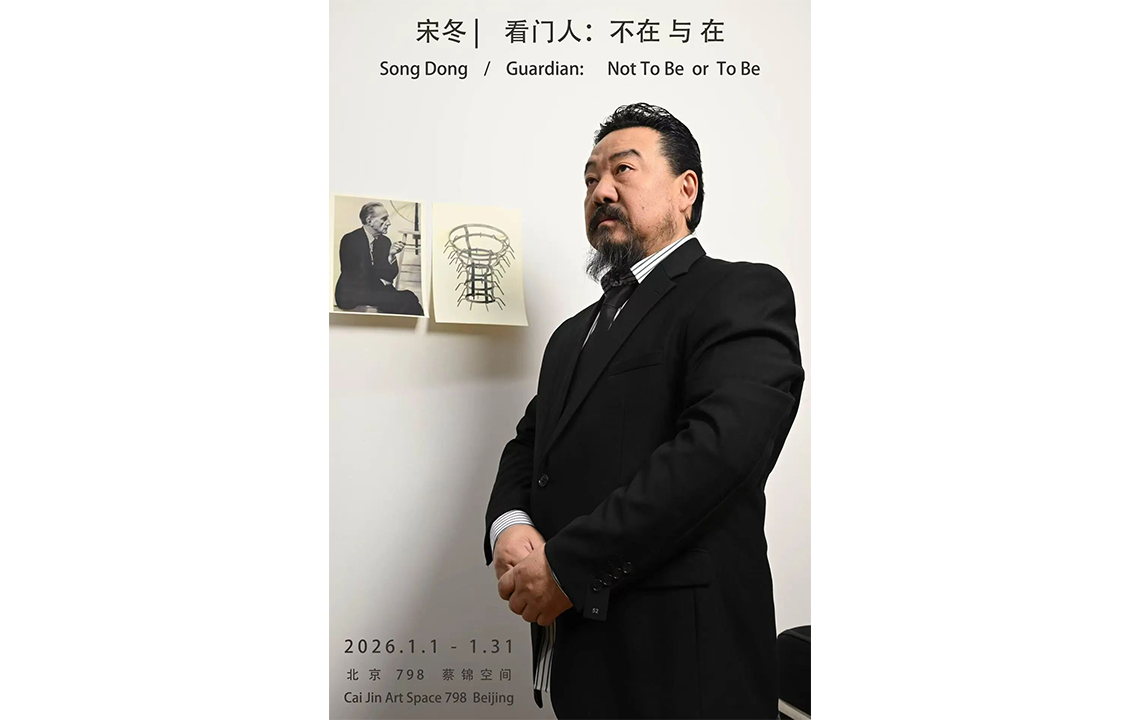

宋冬参展第36届巴西圣保罗双年展Bienal de São Paulo "Not All Travellers Walk Roads - Of Humanity as Practice"。本届双年展由总策展人Bonaventure Soh Bejeng Ndikung博士领衔,携手其策展团队、特邀联合策展人及战略传播顾问共同策划。宋冬参展作品《借光》由圣保罗双年展基金会为第36届双年展委任制作,受国际独立策展人协会(ICI)支持。这亦即艺术家于2004年参加第26届圣保罗双年展后的第二次参展。以下为艺术家宋冬自述:

“《借光》是我用“无界理念”做的一个公众参与性的空间装置。旨在通过镜面反射、借来的光芒、船形窗户和圆洞门等元素,创造一个无限虚空的空间,强调人与世界的无界性。作品的核心在于“借”字,通过借用中国传统的“借景美学”而创造生发出“借光美学”,探讨人性、存在、认知和全球化等议题。

这个空间1000cm x 650cm ,高度400cm。把这个四方体空间的一个角做一个纵向切角(45度)。使方形缺一个角,成为五面体,有着大成若缺和五行的意象。在多出的一面墙上(宽度为300cm,高度同为400cm)开一个直径为250cm的垭口门洞,并在另一侧的短边直角墙上也开一个300cm的圆洞,方便观众进出,同时也可以把户外的阳光和景象“借“进空间中。整个空间是由环绕四周的五面墙和天花板与地面组成的一个七面镜面体。环绕四周的五面墙面是满铺的PVC镜面板。天花板是带底板平整的PVC镜面板。地面是平整的玻璃镜面,这些镜面是无缝连接的,使整个空间相互反射形成一个无限拓展并略微扭曲变形的空间。其中一面直角长墙上是开凿出的半只船形孔洞,被镜面反射成一只整船形状的“船窗”。从北京和圣保罗分别借来若干种不同的灯具,它们来自不同的个人、家庭、机构。形象风格各异,是不同文化、生活和审美的印记。将这些曾经在现实生活中使用过的灯具和它们照耀过不同生活的光芒,在空间中进行错落有致地悬挂和摆放,形成一个遍布光芒犹如星空的虚幻景象,成为一个参与性的平台和空间,观众自由出入拍照散发到网络上,使之成为可以继续流动和传播的光,任何人都可以借到。共众也可以向双年展组委会申请在其中做任何“不违反现行法律”的活动和事情。比如:诗会、音乐会、舞蹈、戏剧、集体读书会、瑜伽、会议、聚会、吃饭、婚礼等群众活动。

“借光”作为词汇形式是中国独有的汉语表达,源自古人谦逊的请求——或借一盏烛火照亮书卷,或借一隙微光寻路前行。它不仅是物理意义上的照明,更蕴含着东方文化中“互济共赢”的哲学。但其借助外力成就自身的“核心意象”是世界性的,广泛地存在于人类文化的隐喻中。

“借光”从未意味着索取或依附,而是通过谦卑的互动,实现彼此照亮。在新全球化时代,我们既是借光者,也是燃灯人,每个人都散发着光。“借光”是在交互中丰盈彼此,在共燃中抵达辽阔。借光者在此成为相互的媒介,光芒在流转中发酵继续传递。

第36届圣保罗双年展的主题为:“不是所有的旅人都行走在道路上——以人性作为实践基础”。这一主题强调人性作为一种实践,探讨不同世界的相遇与交涉。《借光》通过“借”这一核心概念,在“新全球化”与“在地性”的交汇中,试图尝试新的可能性。创造出一种“正在进行时”的艺术交流语言。这种语言,模糊物质与精神的边界,模糊艺术与生活的边界。在圣保罗双年展的背景下,希望《借光》是一场关于人与世界沟通方式的艺术实践。通过“借”, 借光,借世界,借人性。使作品成为一面镜子,映照出人类存在的多样性与复杂性。

2004年我参加了第26届圣保罗双年展。当年我做了公共参与型的作品《吃世界》,最后世界被分享吃掉。20年后做这件《借光》,从生活中借来的光,最后被还回给生活。这是能量的叠加,而不是消耗。”

——宋冬